「簿記3級なんて2週間で取れる」って聞いたから、気軽な気持ちで始めたのに、普通に難しいんだけど!?騙された…

ネットを見ると、「簿記3級=簡単」という情報が溢れていますよね。

額面通りに受け取って、気軽な気持ちで始めた人は、「こんなはずでは…」と戸惑いますよね。

大丈夫です!簿記3級はちゃんと「難しい」です。

私は、公認会計士で日商簿記1級まで持っていますが、初学者の人からすると十分難しく感じると思っています。

そもそも誰でも取れるなら、就活で有利に働くわけがないですし、取る意味がありません。

運転免許を持っていても「すごい!採用!」とならないですよね。

難しいからこそ取る意味があります。

本記事では、

簿記3級=簡単」と言われる理由

本当は簿記3級が難しい理由

簿記3級に合格するための方法

を説明します。

平岡 香寿美

パーソナル簿記 代表 / 公認会計士

大学在学中に簿記1級を取得し、その後、社会人として働きながら公認会計士試験に合格。スクールと独学の両方を経験したことから、効率的な学習法や挫折しやすいポイントを熟知。忙しい社会人でも無理なく最短合格を目指せる個別指導スクール「パーソナル簿記」を運営し、一人ひとりに合わせた丁寧なサポートで簿記2級・3級の合格をしっかりサポートします!

目次

「簿記3級=簡単」と言われる理由

簿記に限らずですが、成功体験ばかり取り上げられて、失敗体験は隠される傾向にあります。

心理学では、選択的報告(Selective Reporting)と呼ばれています。

人間誰しも良く見られたいですから、ポジティブな情報ほど声高らかに発信し、ネガティブな情報ほど自分の中にしまい込みます。

第三者から見ると、ポジティブな情報ばかりなので、一部の偏った声であることに気づきません。

これが騙される原因ですね。

しかし、「簿記3級=簡単」と言ってしまう人たちは、会計の世界では未熟者です。

本当に会計に精通している人間であれば、そんなことは口が裂けても言えません🙅

短期間で合格していたとしても、それは本質的な理解ができているわけではなく、「作業」として合格できているだけです。

私自身や、私の会計仲間たちは、簿記3級より難しいと言われている公認会計士試験に合格していますが、

「簿記3級なんて簡単」なんて言う人は一人もいません。

数字で見ても、簿記3級の合格率は40%と半分を切っています。

さらに、この合格率は「実際に受験した人のうち、合格した人」の割合ですから、そもそも受験まで辿り着かない人が大勢います。

そもそも、ある程度の難易度でないと取る意味がないですよね。

(受験料さえ払えば誰でも取れるマイナーな民間資格など)

「簿記3級が難しい!」と感じたあなたは正常です。

至極当たり前の感覚ですし、むしろ「簡単」と思ってしまう人は、最初の易しい論点の段階で早々に自分を過信してしまっています。

自己研鑽は、謙虚にいきましょう✨

簿記3級が難しい理由

では、実際のところ、なぜ簿記3級は難しいのでしょうか?

難しく感じるポイントをレベル別に解説します。

レベル1. 仕訳のルールが複雑

レベル2. 決算整理の流れを理解できない

レベル3. 簿記の全体像に注目していない

レベル1:仕訳のルール

これは初心者あるあるですが、はじめは複式簿記特有のルールに慣れず、苦戦しますよね。

仕訳を作るためには、頭の中でステップを踏む必要があります。

② ①を簿記の5要素に当てはめる

簿記の5要素…資産・負債・純資産・収益・費用

③ ①が増加(発生)or 減少(取消)のいずれか、特定する

④ 貸借を決定する

増加:各5要素の定位置、減少:定位置と逆

⑤ 金額を算定する

②と③のステップを抜かす人が、とても多いです。

勘定科目は簿記の5要素の内訳ですので、必ず5要素とセットで覚えましょう💡

このステップを知らずに仕訳を書いている人は、力技や暗記で、たまたま2択が当たっているだけですので、ルールに沿って判定しましょう。

レベル2&レベル3:仕訳以外分からない!全体像の理解が抜けている

本来、勉強というのは全体像→個別論点と、ブレイクダウンして理解していくことが望ましいですが(森→木)、多くの日本人は全体像を嫌います。

何も分からない状態から全体像を掴むことは抽象的に感じるからです。

余談ですが、日本でキリスト教が流行しなかった理由の一つとも言われています。

目に見えない神への信仰を重んじるキリスト教よりも、目に見える仏像や参拝(具体的な行動)のある仏教や神道の方が日本人に適応したと言われています。

この具体性を重視する思考が、簿記の勉強でも足を引っ張ります。

最初は具体的なもの(仕訳)から入って、最後に全体像を掴む、と順番は問いませんが、全体像の理解は遅かれ早かれ必要になります💡

全体像を掴めていないと、

第2問の勘定記入

第3問の決算整理(精算表、後T/B、財務諸表)

について、何のために行っているか?何をしているのか?

全く分からないはずです。

全体像を考えずに、目の前の仕訳を反射で解いている人は危険信号です⚠

特に最終的に2級合格を目指しているのであれば、合格までに何年もかかってしまいます。

簿記3級に合格する方法

あなたが今どのレベルで簿記3級を「難しい」と感じているか分かりましたか?

最後に、レベル別の対処法を紹介して終わろうと思います。

レベル1:仕訳をステップで考える癖をつけましょう

インプットの段階では、勘定科目を5要素と紐づけて覚えましょう。

そしてアウトプットの段階では、仕訳(結論)だけでなく、なぜそう考えたか?もメモしましょう💡

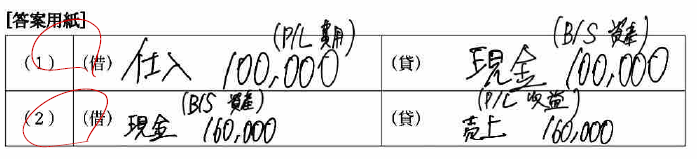

例えば、以下は私が生徒さんへお願いしているメモ書きです。

現金が減るから貸方、とちゃんと根拠をもって答えていますよね。

この思考回路を癖づけましょう。

レベル2:簿記の全体像、特に決算整理の流れを「理解」しましょう

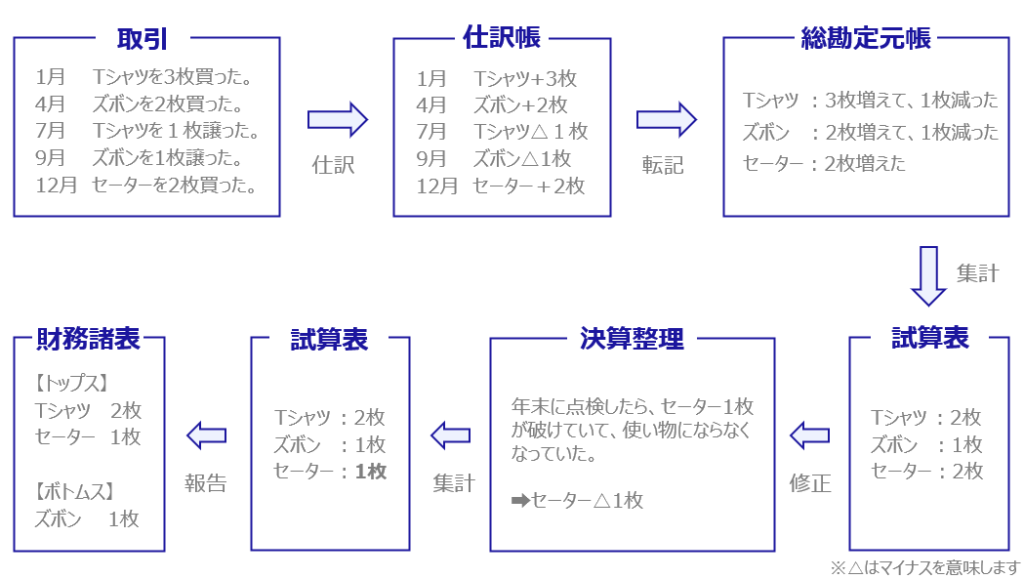

まず、簿記の全体像を身近な例でまとめましたので、参考にしてください。

YouTubeでも解説しています。

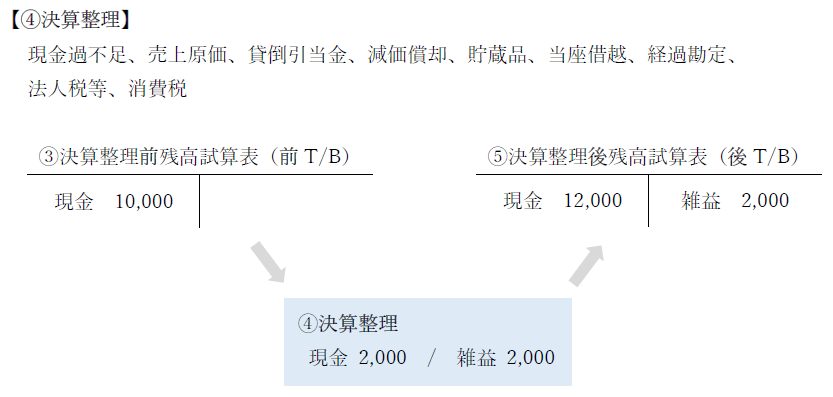

全体像を掴むことを大前提として、特に決算整理の流れについて理解を深めましょう。

問題を解くことよりも、理解に向き合った方がよいです。

↓ 調整:決算整理仕訳 例)+2,000円

GOAL:決算整理後T/B 例)12,000円

GOALのところへ調整額を書いたり、逆に調整額のところへGOALを書いたり、流れを理解していない人が本当に多いです。

とは言え、独学や動画だけでは理解できない人が多いと思いますので、その場合は個別指導も検討してみてくださいね。

レベル3:総勘定元帳の手続きを理解しよう!

例えば、勘定記入の問題は、総勘定元帳への理解が土台として必要です。

土台を固めたうえで、次に個別論点への理解が必要になります。

① 転記

② 帳簿の締切り

(2)個別論点

経過勘定、法人税等、消費税など

まずは、総勘定元帳について、

転記

帳簿の締切り(決算振替仕訳含む)

について理解を深めましょう💡

転記についてもYouTubeで解説しています。

① 損益振替…売上/損益

② 資本振替…損益/繰越利益剰余金

(2)帳簿の締切り

次期繰越、合計値算出など

帳簿の締切りについては、公式LINEでも無料教材を用意しておりますので、ご活用ください。

さいごに:手を動かすべきか、頭を動かすべきか?

もちろん、頭を動かしながら手を動かすことが大前提ですが、レベルによって特に重視したいものが変わります。

レベル1の人…手を動かしましょう!

レベル2&3の人…頭を動かしましょう!

レベル1の人は、仕訳のステップを手で覚える必要がありますので、腰を据えて手を動かす時間を作りましょう。

レベル2と3の人は、全体像の理解が欠けているので、脳に負荷をかけて「理解」と向き合いましょう。

大変ですよね。しんどいですよね。

だからこそ価値があり、雇用市場でも評価されるわけです。

パーソナル簿記では、専属講師と二人三脚で、効率的かつ無理のないペースで合格を実現します。

マンツーマンレッスン、個別の動画フィードバックなど、忙しい社会人向けの学習アプローチを用意しております。

無料学習相談では、

あなたの現在地(何ができて、何が欠けているのか?)を確認し、

今後の学習計画をご提案いたします

是非お気軽にご相談ください。

無料学習相談をする